大山夏山登山

詳しくは【大山夏山登山】ページをご覧下さい

大神山神社とは

偉大な神のおわす山・『大神岳(おおかみのたけ)』。古代の人々は大山(だいせん)のことをそう呼んで敬いました。その大山信仰の中心が古代より連綿と続く大神山神社です。

今でも大山の御神徳を「だいせんさんのおかげ」と地元の人々は敬意と親しみを込めて崇めています

麓の本社と大山の奥宮の二社をお参りして「大山さんのおかげ」を受けてください

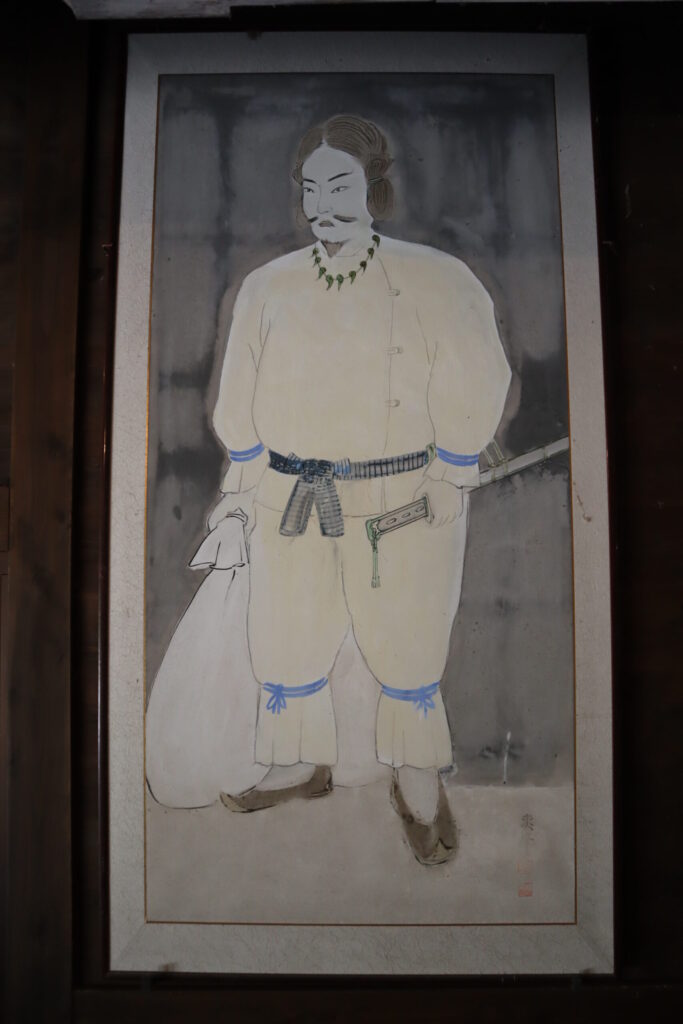

ご祭神

大神山神社の御祭神は大己貴神(おおなむちのかみ)あるいは大穴牟遅神(おおなむぢのかみ・本社)様で、大国主神のお若いときのお名前です。

大己貴神(大国主神)は古事記、日本書紀、出雲風土記等の神話・伝説に多く示すように数々の御神徳をお持ちです。

特に国造りをなされたことから産業発展、五穀豊穣、牛馬畜産、医薬療法、邪気退散の神として有名です

ご神徳

- 農耕 五穀豊穣・農作物の豊作

- 畜産 かつて日本一と称された大山牛馬市

- 病気平癒 因幡の白うさぎ伝説は、日本最初の「医療」に関するエピソード

- 交通安全 ほか、心身および足腰の健康など

- 開運招福 運気を高め、さらなる幸福を

- 勝運 勝負事や試験などの前に

- 良縁 恋愛ほかあらゆるものと縁結びで有名

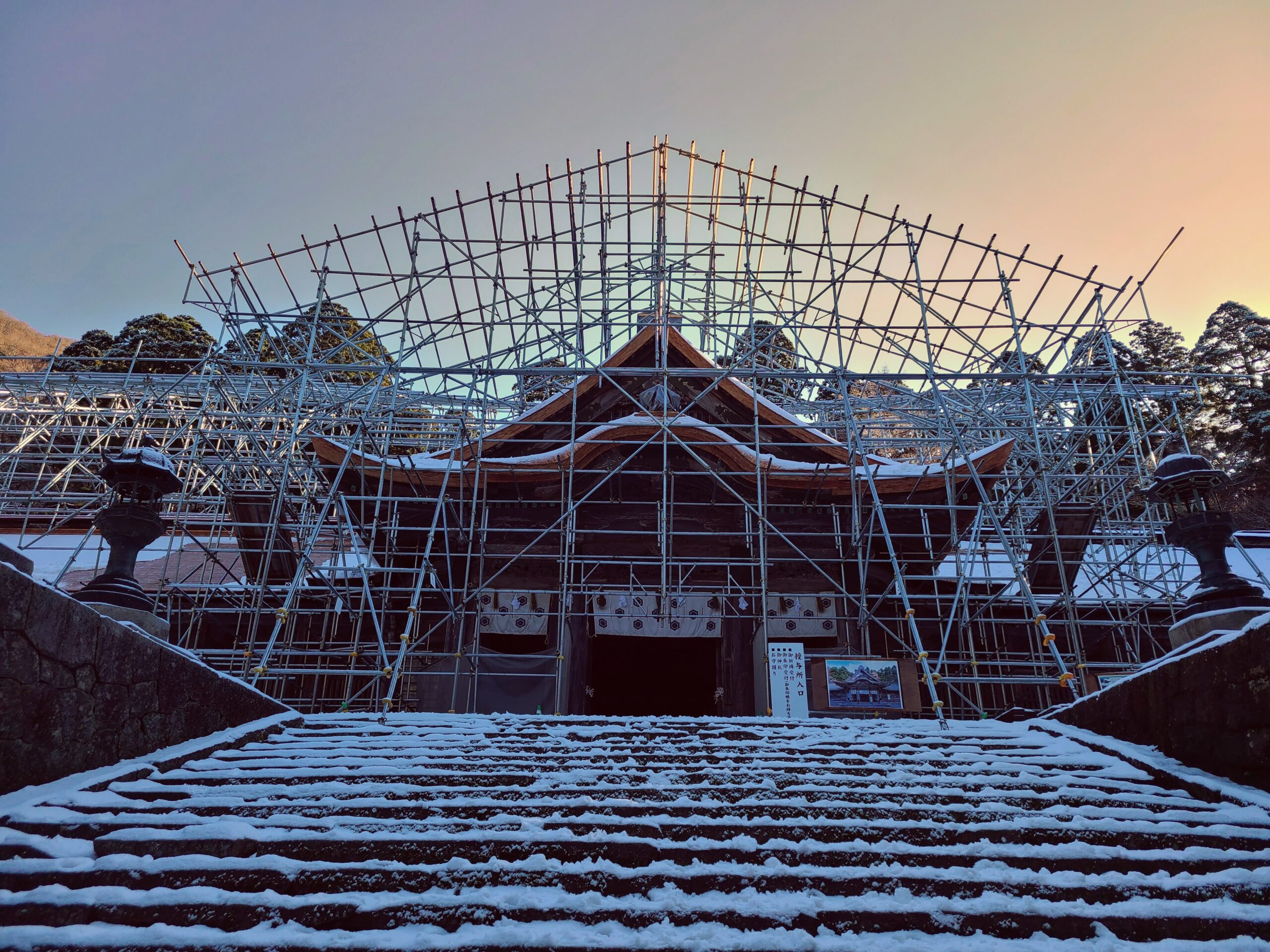

大神山神社奥宮 令和の御造営

令和御造営

国指定重要文化財

大神山神社奥宮・下山神社

修繕事業

皆様の御奉賛を心よりお願い申し上げます

大山両社詣りのすすめ

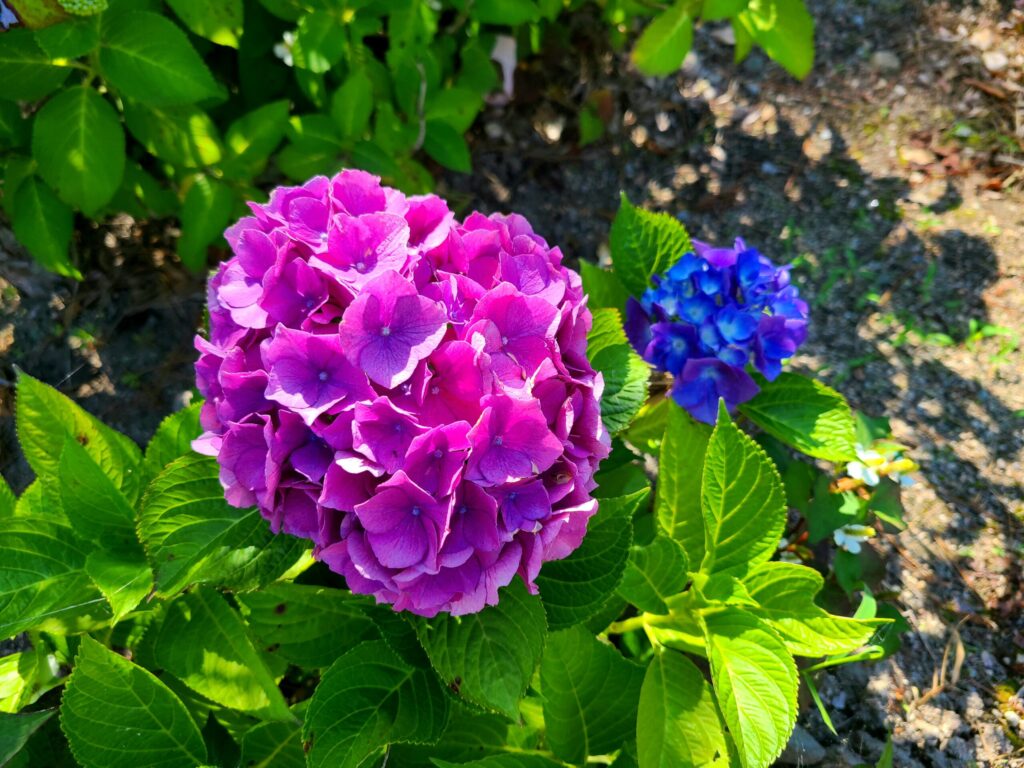

奥宮参道の様子

奥宮参道の状況をお知らせ致します

こちらをクリックしてください

神社からお知らせ

- 古式祭について大神山神社奥宮に太古より伝わる神事古式祭(神水汲取神事・もひとり神事)を本年も7月14日・15日の両日で齋行致… 続きを読む: 古式祭について

- 下山神社修繕工事進捗状況現在ご造営中の下山神社社殿 現在古い屋根を全て取り除き、新しい屋根が葺きはじめられたところです とてつもないス… 続きを読む: 下山神社修繕工事進捗状況

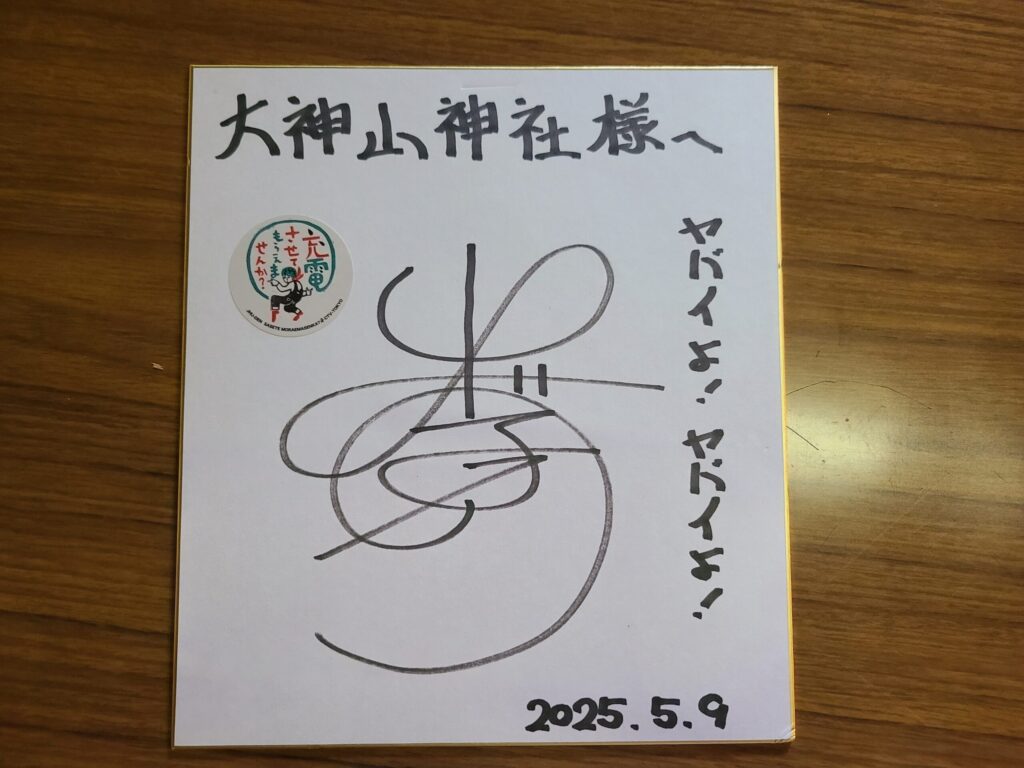

- 出川さんが来た先日放送されたテレビ東京 「旅の日」充電旅&バス旅W&バス旅7時間コラボSP旅のスタート地点は、大神山神社奥宮… 続きを読む: 出川さんが来た

交通アクセス

大神山神社本社

〒689-3514

鳥取県米子市尾高1,025

電 話 0859-27-2345

FAX 0859-37-1331

受 付 午前9時から午後4時

~自家用車でお越しの方~

米子自動車道、米子I.Cより車で約5分

米子市街地から山陰道経由で約10分

~電車でお越しの方~

JR米子駅から車で10分

JR伯耆大山駅から車で5分

~バスでお越しの方~

「大山寺」行き「尾高」バス停下車徒歩10分

駐車場 約50台

大型バス ご相談下さい

大神山神社奥宮

〒689-3318

鳥取県西伯郡大山町大山1

電話・FAX 0859-52-2507

受 付 午前9時から午後4時

※天候により前後あり

~自家用車でお越しの方~

米子自動車道 米子I.C

米子自動車道 岸本I.C

米子自動車道 大山P.A(スマートI.C)

より大山方面へ

大山寺旅館街より参道を徒歩約15分

公共駐車場より徒歩20~30分

~電車でお越しの方~

JR米子駅から車で40分

JR伯耆大山駅から車で30分

~バスでお越しの方~

観光道路経由大山寺行き、「大山寺」下車

~駐車場のご案内~

大神山神社奥宮参拝者専用駐車場

大山寺参道途中にあり

ナビゲーション

【鳥取県西伯郡大山町大山16-1】で検索

満車の場合

大山博労座駐車場

【鳥取県西伯郡大山町大山40】

をご利用下さい(冬期間は有料)