大山の深い森の先に佇む荘厳な巨大神殿は

神仏混交の時代を現在に伝える国指定重要文化財

大山は太古より大己貴命が鎮り坐すお山として「大神岳」又は

「大神山」と呼び此の所を、神祭りの場としていました。

奈良朝時代より修験道、更に仏教が入り、神仏習合説のもと大神に

大智明権現の稱名を奉り、神官社僧により奉仕し平安時代には此の

奥宮を中心として、三院百八十坊僧兵三千の西日本一の霊山となり、

以来時勢により盛衰を重ねて居ましたが、明治8年神仏分離令に依り

大神山神社奥宮となり元の様に純然たる神社となりました。

現在の社殿は重要文化財に指定され文化2年(1805)の建築で

日本最大級の権現造り

正面の長廊は、両翼約50メートルあります

内部には彩色豊に長大な柱や長押の白檀塗は日本一と

云われております

昭和63年に国指定重要文化財に指定され

現在まで大切に保存されています

また正面の社号額は明治維新政府の総裁であった

有栖川宮熾仁親王の揮毫です

奥宮参道の状況

現在の奥宮参道の状況を

お知らせ致します

こちらをクリックしてください

四季の大山 ~山の春夏秋冬~

春

夏

秋

冬

奥宮社殿

日本最大級と称される権現造社殿は、両翼約50mの長さ。

本殿・幣殿・拝殿・翼廊が一体となっている非常に珍しい造りです

かつて車両も重機も無い時代、どのようにしてこの厳しい土地に斯様な巨大社殿が造営されたのか、今も解明されていません

大山信仰の篤さを物語る江戸時代後期の優れた社寺建築です

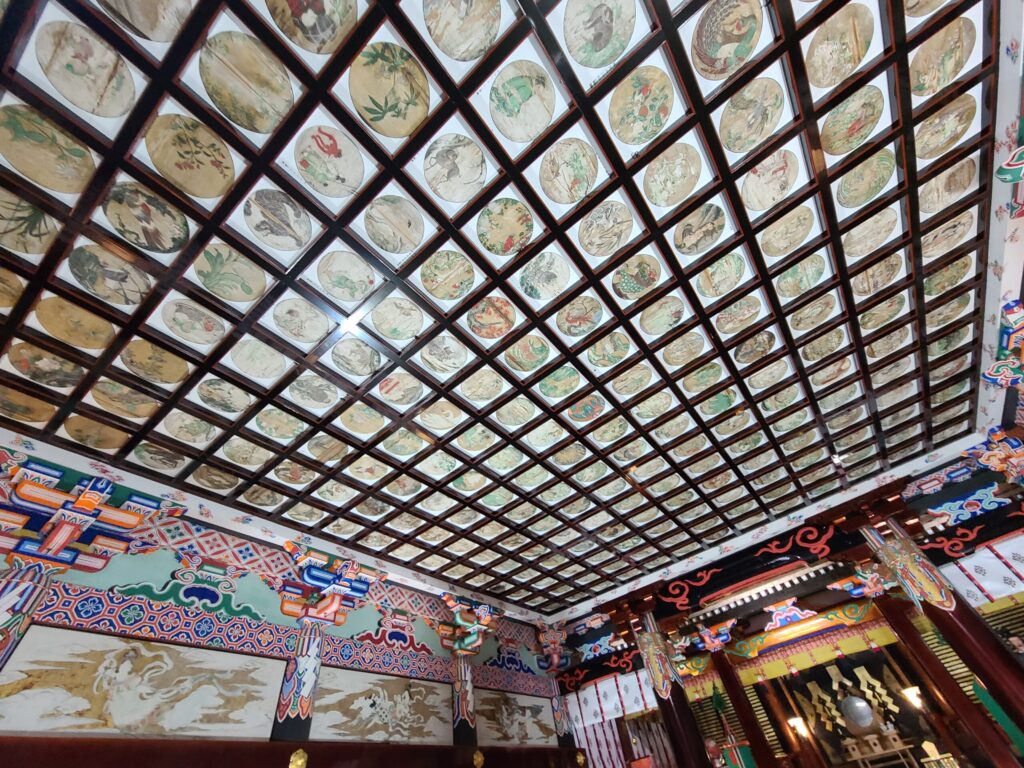

本殿内部、正面丸柱や側面半丸柱等は日本最大級の白檀塗りがほどこされています

これを彫刻や天女壁画が囲みます

また格天井には234枚もの天井絵が飾られ、奥宮内部に彩りを加えています

花鳥風月とともに、多くの人物も描かれており、創建当初の人々の生活模様が伺えます

年間の祭祀及びご祈願等はこの場所にて御奉仕致しております

銀箔を貼った上に透漆を塗ってその化学変化により独特の銅(あかがね)色を出す技法。

欄間等に使われることはありますが、これだけ大規模のものは非常に稀であります

八角御輿では、西日本でも1番大きいと云われております

平安時代から「大山神幸行列」が行われ、常に7基が繰り出されていました

その中でもこの御輿が最大のものです

担ぎ手が450人必要とのことです

明治18年まで神幸行列が行われましたが、その後は行われていません

大きさもさることながら、装飾も非常に華麗であり、上部には幣殿と同様白檀塗技法も用いられています

平成14年10月 復元修理

形式:両部神道式

高さ:3.2メートル

重さ:1トン

担棒:5.6メートル

神門

参道の最後に構える神門は『後向門』『逆門』と呼ばれております。

扉が開かないようにするためのかんぬきが外側についており、もともと大山寺西楽院の表門にあったものが寺から神社に引き渡され、この奥宮の門に移転された際、向きを変えずに設置したので後向きとなりました。

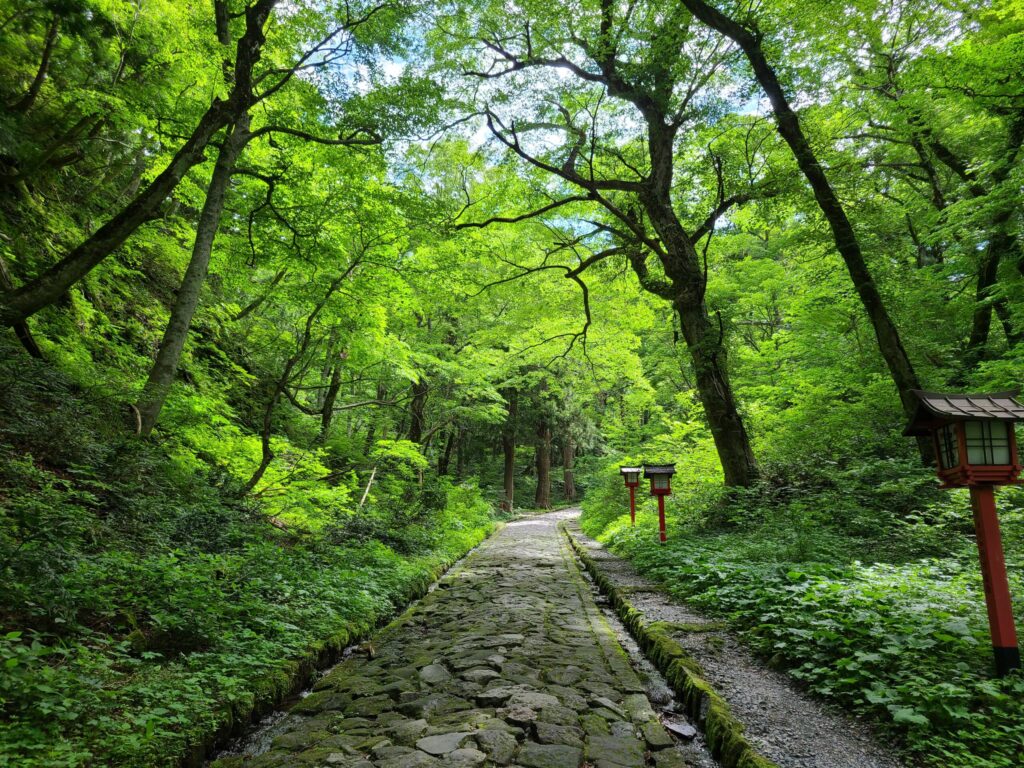

参道

大山の山腹、自然林の中にあります日本一長いと言われる自然石を敷き詰めた参道は、

一歩一歩進む度、心身の清まりと神社に近づく神聖を感じることでしょう

四季折々の草花と、大山から湧き出した水の流れが皆様を奥宮へ導きます

一方冬季は参道も雪に覆われ白い道が出来上がります

白銀の世界は、街の喧騒から離れ、とても静かな空間です

雪で白く清められた冬場の参道は美しく、そのスケールは圧巻の一言です

奥宮幣殿昇殿参拝について

日本最大級の

白檀塗・天井絵・天女壁画を間近でご覧下さい

初穂料:500円/1名

神事・ご祈祷など、幣殿を使用中はご案内できない場合がございます

※詳しくは奥宮守札授与所にてお尋ね下さい

末社 下山神社

もう一つの国指定重要文化財社殿

御祭神

下山大明神(渡邊源五郎照政命)

元徳2年(1330年)大神山神社を尊信した備中郡司渡邊日向守一子照政公は参拝の帰路、奇過に遇い不慮の最後を遂げました。

人々はこれを憐れみ大山下山の地に子祠を建て下山神社と呼びましたが、数々の霊験あり、後、夢のお告げにより、此の地に奉遷したもので、多くの武将の信仰があり、現在の社殿は代々の信仰が篤かった石州津和野の領主亀井隠岐守矩賢公が文化2年(1085年)に再建されたもので、複雑な屋根形状、幣殿格天井に花鳥風月画、周囲には精緻な彫刻が彫られています。

大神山神社奥宮とともに国の重要文化財に指定されました

勝運・厄災除・病気平癒

アクセス

大神山神社奥宮

〒689-3318

鳥取県西伯郡大山町大山

電話・FAX 0859-52-2507

受 付 午前9時~午後4時

※天候により前後あり

車

米子自動車道

米子IC / 大山PA(スマートIC)/ 岸本IC

より大山方面へ

大山寺旅館街より参道を徒歩約15分

公共駐車場より徒歩20~30分

電車

JR米子駅から車で約40分

JR伯耆大山駅から車で約30分

バス

観光道路経由大山寺行き、「大山寺」下車

駐車場

大神山神社奥宮参拝者専用駐車場

大山寺参道途中にあり

※ナビゲーション

【鳥取県西伯郡大山町大山16-1】で検索

満車の場合

大山博労座駐車場

【鳥取県西伯郡大山町大山40】で検索